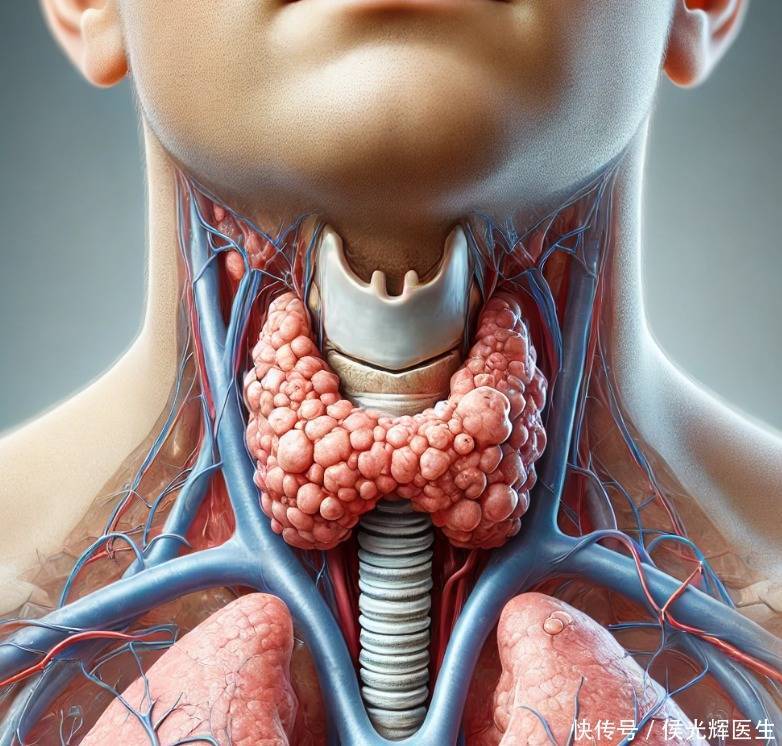

拿到体检报告,看到“甲状腺小结节”,心里一松:小嘛,放着吧。可医学里最容易被忽视的,往往不是“疼得厉害”的,而是“安静无声”的。结节像一颗把声音藏起来的种子,不吵不闹,却可能在悄悄长根。尺寸小≠风险低、没不适≠没问题、拖一拖≠会自己消。真正决定风险的,不只是“几毫米”,而是它的“性格”和“长相”:边界清不清、有没有微钙化、是囊性还是实性、在超声上是圆是刺。把结节当成“可管理的陌生人”,而不是“无需理会的邻居”,你的健康决策才会变得更稳。

看懂“结节的脸谱”,别被尺寸骗了

甲状腺结节大致分三类:装着液体的“囊性”、以细胞为主的“实性”,以及夹杂两者的“混合性”。多数良性,但“少数里的关键少数”需要被及时识别。超声医生常用“分级”(如TI-RADS)来判断风险:边界毛糙、纵向更长、低回声、微钙化、血流紊乱等特征出现得越多,越值得提高警惕。这就像看一幅素描,线条越锋利、阴影越重,画面越不“单纯”。因此,别只盯直径;一个8mm的“坏脾气实性结节”,可能比一个15mm的“温和囊性结节”更需要跟进。判断靠影像和医生,而不是肉眼和感觉。

这些变化请别硬扛,“等一等”最贵

身体不是爱喊叫的人,它更擅长用小动作提醒你:

• 声音“莫名”嘶哑、吞咽像隔了层纸,或颈前有持续压迫感;

• 结节短期内明显变大,或伴随颈部淋巴结肿大、质地变硬;

• 有家族史、既往颈部放射暴露史,或青少年、男性且增长迅速;

• 合并甲功异常(心悸、怕热、手抖或乏力、畏寒、体重起伏大)。

这些不是吓人,而是“别再拖”的路标。很多人卡在“再等等看”,结果把“可观察管理”拖成了“必须处理”。更稳妥的做法是:初次发现先与内分泌/甲状腺外科评估,医生会基于影像特征和个人风险决定“随访、穿刺还是手术”。选择的关键,不是“我怕不怕”,而是“它值不值得”。

逐个拆掉流行误区,少走弯路

误区一:小=没事。事实:小只代表当下体积小,不代表性质良。风险看“像什么”,不看“多大”。

误区二:猛吃海带能“化”结节。事实:碘是底层营养,不是“橡皮擦”。过量高碘反而可能扰乱甲状腺。

误区三:一刀切手术最保险。事实:对多数低风险结节,“观察+规范随访”是明智方案;对可疑结节,微创穿刺(FNA)常能先给答案,再决定是否手术。

误区四:网购“消结节神药”。事实:没有任何万能口服药能把所有结节“吃没”。治疗要对号入座,别被“某某同款”带节奏。

误区五:只看B超结论,不看动态变化。事实:单张B超像快照,价值在“对比”;没有复查曲线,就没有真正的趋势判断。

给出一份“可执行”的随访与自管清单

1)随访节奏:首次发现后,通常建议3–6个月复查一次超声评估增长趋势与特征变化;稳定后可延至6–12个月。若出现“短期体积增大≥20%或直径明显增加、可疑特征增多、合并淋巴结可疑”等,及时回到门诊评估是否需要穿刺。

2)何时考虑穿刺:医生会综合影像分级、大小、个体风险(家族史、放射史等)决定,别抗拒,也别滥做——“合适的时候做合适的检查”。

3)日常管理四件事:

— 碘摄入适量:吃普通碘盐即可,别长期把海藻当零食;

— 稳住情绪与睡眠:长期高压与熬夜,会“推波助澜”;

— 戒烟限酒、合理控体重:代谢稳定,激素更有序;

— 理性体检:B超比“摸一摸”靠谱,不必要的颈部CT要避免反复辐射。

4)特殊人群:孕期以观察为主,必要决策遵医嘱个体化;青少年和男性若增长快,更要主动随访。

甲状腺结节不是“洪水猛兽”,也绝不是“看淡就好”。最可怕的不是它,而是我们用“安慰”盖住“事实”。当你愿意走进医院、读懂超声、按计划复查正规股票配资官网平台,你就把不确定装进了可控的框里。愿你把对身体的敏感,变成温柔而坚定的自我保护:不被恐惧裹挟,也不让忽视作祟。今天,从给自己设一个复查提醒开始,把“没事吧?”换成“我在管”。这份笃定,就是你给健康的最长情告白。

道正网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。